Mit „Halka“ von Stanisław Moniuszko begann für die Breslauer Oper im September 1945 ihre polnische Geschichte

Mit „Halka“ von Stanisław Moniuszko begann für die Breslauer Oper im September 1945 ihre polnische Geschichte

Sie wird unter anderem auf dem Breslauer Ring mit einer Ausstellung erzählt.

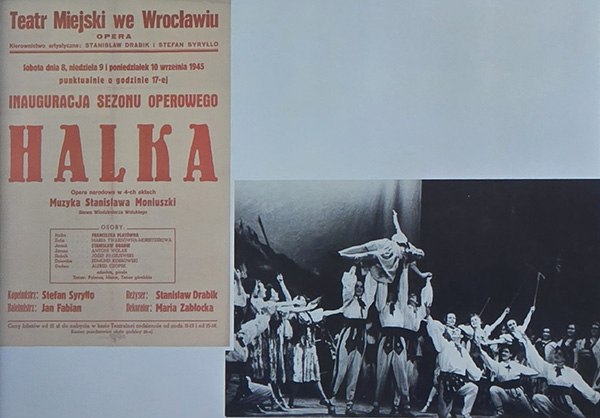

Vor 80 Jahren begann die polnische Geschichte der Breslauer Oper: genau am 8. September 1945 wurde die erste polnische Oper: die Nationaloper „Halka“ von Stanisław Moniuszko aufgeführt.

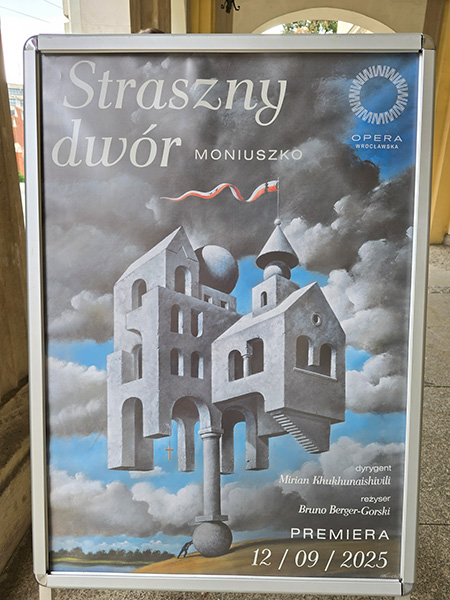

Anlässlich des Jubiläums wurde eine Open-Air-Ausstellung auf dem Breslauer Ring vorbereitet, die noch bis zum 30. September zu sehen ist, und eine ganztägige Konferenz über die Vor- und Nachkriegsgeschichte der Oper und des Balletts organisiert. Die neue Direktorin Agnieszka Franków-Żelazny (seit 1. Januar 2025 im Amt) begrüßte die Gäste sowie die ehemaligen Mitarbeiter der Oper, die in den letzten Jahren ihre Geschichte mitgestaltet haben. Unter den Gästen war die legendäre langjährige Intendantin Ewa Michnik. Der ganze Tag war mit Erinnerungen, Vorträgen und Diskussionen ausgefüllt. Der wichtigste Punkt des Jubiläums war die Premiere von „Straszny dwór” (Gespensterschloss) von Stanisław Moniuszko am 12. September 2025.

Alles begann im Frühling 1945, als in Krakau der bekannte Sänger Stanisław Drabik zufällig den zukünftigen Präsidenten von Wrocław – Boleslaw Drobner traf. Die Festung Breslau kämpfte noch (die Kapitulation wurde am 6. Mai unterschrieben), aber Drobner wußte schon, dass er bald nach Breslau geht und die polnische Verwaltung übernimmt. Deshalb stellte der Sänger Drabik dem zukünftigen Präsidenten Drobner eigene Vision der polnischen Oper vor.

In dem wie durch ein Wunder erhalten gebliebenen Gebäude des Breslauer Stadttheaters erscheint zuerst 1945 der Techniker des Krakauer Theaters, Adam Kabaja. Er sollte Dekorationen, Bibliothek und Musikinstrumente einsammeln und vor allem – was natürlich nicht offiziell gesagt wurde – das Gebäude vor der Plünderung und Anzündung durch die Rote Armee schützen. Ihm haben wir es zu verdanken, dass das Gebäude in so einem guten Zustand überdauerte.

Im Juni 1945 verabschiedet sich von der Oper der deutsche Schauspieler, Dramaturg und Schriftsteller – Hugo Hartung:

Das Opernhaus. Vier Jahre lang bin ich hier täglich ein- und ausgegangen. An dieser Tür begrüßte mich früh der Pförtner, dann ging ich über die Bühne, auf der im nüchternen Halblicht die Arbeiter niedrige Wände aufstellten, die Andeutung der Szene für die morgendliche Probe und drüben war mein Büro. Durch hohe Fenster ging der Blick zu den mächtigen Quadermauern des alten Generalkommandos hinüber, das nun auch nicht mehr ist, und dann begann bald das Telefon zu läuten. Die Arbeit fing an. Irgendwo eine Flöte, ein paar Takte auf dem Klavier, eine weibliche Stimme, die perlende Läufe probt. Zehn Uhr, und wie mit einem Zauberschlag beginnt das alte Haus zu ertönen – im vollen Orchesterklang, mit Stimmen, die zusammenklingen, vom Allerheiligsten der Bühne, mit anderen Weisen und anderen Rhythmen aus den Probenräumen. Schwatzen und unterdrücktes Lachen auf dem Gang vor meiner Tür, an der Ballettröckchen vorüberstreifen.

Und abends dann der hohe Glanz des Festlichen: die Vorstellung. Da waren die letzten Abende: „Ariadne“ von Richard Strauß, ein Traumreich schöner Stimmen, ein Zauberreich der Szene in lichtem Blau und Silber. Da waren die Chöre brausender Weltlust in Orffs „Carmina Burana“ und das köstlich entfesselte Märchen- und Rüpel-spiel von der „Klugen“: »Als die Treue ward geboren, trallalalalala»

… Über die Ferien hinweg begleitete uns die lustig-freche Melodie, und wir sangen sie noch, als wir im August auf den hitzeglühenden Straßen Nordschlesiens marschierten, um Panzergräben zu schanzen.

Nun werde ich als Gefangener, der seiner Freiheit entgegengeht, am Opernhaus vorübergeführt. Das Haus ist wenig beschädigt, und man wird eines Tages wieder in ihm spielen. Jetzt ist es geschlossen. Ein Büroangestellter läuft aus dem Bühneneingang, da er mich durchs Fenster erkannt hat. Nun verabschiedet er sich von mir. Es ist zugleich der Abschied von einer künstlerischen Heimat. *

* Hugo Hartung: „Schlesien 1944/45. Aufzeichnungen und Tagebücher“, S. 102.

Nach Breslau kommt in dieser Zeit auch der Krakauer Dirigent Stefan Syryłło, der im Juni 1945 das erste Konzert des Sinfonieorchesters führt (das wird der symbolische Anfang der Breslauer Philharmonie sein).

Diese oben genannten Personen (Drabik, Drobner, Syryłło und Kabaja) machen sich an die Arbeit. Obwohl die polnische Regierung nicht vorhatte, die Breslauer Oper offiziell zu eröffnen, bekam Drabik die Erlaubnis, die Veranstaltung auf eigene Faust und auf eigenes finanzielles Risiko zu machen. An Ort und Stelle gab es ein Orchester unter Leitung von Syryłło, der Ballettmeister hat den deutschen Tänzern polnische Nationaltänze wie Masur und Polonaise beigebracht, der Chor wurde aus Beuthen (Bytom) herbeigeholt und die passenden Dekorationen wurden aus den beschädigten Lagerräumen zusammengestellt. Man musste nur noch Kostüme haben. Diese wurden aus Krakau ausgeliehen – die Oper-Diva Franciszka Platówna-Rotter hat ihren eigenen Ring mit einem Brillant dafür verpfändet.

Die Premiere fand am 8. September 1945 um 17 Uhr statt (aus Sicherheitsgründen, weil es noch kein Licht in der Stadt gab). Der Erfolg war riesengroß – Menschen waren tief berührt von der ersten polnischen Oper. Aber es fehlte auch nicht an den kritischen Stimmen, da die Hauptdarstellerin etwas zu alt für die Rolle gewesen sei (Franciszka Platówna-Rotter, die die junge „Goralka“ gespielt hat, war damals 51 Jahre alt). Hinter der Breslauer Premiere versteckte sich auch der biographische Aspekt der Hauptschöpfer der Oper. Alle drei – Drabik, Platówna und Syryłło haben während der deutschen Besetzung in Krakau an dem künstlerischen Leben teilgenommen und wurden nach dem Krieg als Kollaborateure angesehen und für einige Jahre vom künstlerischen Leben ausgeschlossen. Hier im polnischen Wrocław, das man als „Polens wilden Westen“ bezeichnet hat, haben sie ihre zweite Lebenschance bekommen. Durch die polnische Premiere wollten sie sich rechtfertigen und zeigen, dass sie der neuen politischen Regierung treu sind.

In der ersten Oper-Saison 1945/1946 gelang es dem Stanisław Drabik, noch fünf weitere Premieren aufzuführen: „Der Barbier von Sevilla“ von Gioachino Rossini mit der großen polnischen Sängerin Ewa Bandrowska-Turska, „Rigoletto“ von Giuseppe Verdi mit der legendären Ada Sari, „Madame Butterfly“ von Giacomo Puccini und „Das Ehrenwort“ (Verbum nobile) von Stanisław Moniuszko.

Text und Bilder: Małgorzata Urlich-Kornacka