Asyl für verfolgte Protestanten

Asyl für verfolgte Protestanten

Im 17. Jahrhundert fanden tausende Lutheraner aus Schlesien im benachbarten Posener Land eine neue Heimat.

Bis zum Zweiten Weltkrieg (1939-1945) galt der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) als der tragischste Konflikt in der schlesischen Geschichte. Nicht nur wurde das Land von mehreren Armeen verwüstet und seine Bevölkerung durch Mord und Hunger dezimiert. Der Religionskrieg zwang auch tausende Menschen, die ihre Konfession nicht aufgeben wollten, ihre Heimat zu verlassen. Günstige Lebensbedingungen fanden die Flüchtlinge buchstäblich vor der Haustür. Die polnisch-litauische Adelsrepublik gehörte ja damals zu den wenigen europäischen Staaten, in denen religiöse Toleranz herrschte. So entstanden auf polnischem Staatsgebiet, oft nur in einer geringen Entfernung von der Grenze zu Schlesien, mehrere neue Ortschaften, in denen sich verfolgte schlesische Protestanten niederlassen durften.

Im Jahr 1638 gründete der Gutsherr Adam Olbracht Przyjemski auf dem Gelände seines Dorfes Sierakowo eine neue Stadt, die er nach seinem Familienwappen Rawicz (deutsch: Rawitsch) benannte. König Wladislaw IV. Wasa stattete sie mit zahlreichen Privilegien aus und bestätigte ihren Einwohnern ausdrücklich die Religionsfreiheit. Die ersten Bürger der von dem Breslauer Architekten Michael Flandrin nach dem Prinzip der Symmetrie entworfenen Stadt waren schlesische Protestanten, vor allem Tuchmacher und Kaufleute. Das neue urbane Zentrum entwickelte sich rasch, so dass es auch andere Nationalitäten lockte. Bald verwandelte sich Rawitsch in eine multiethnische und multikonfessionelle deutsch-polnisch-jüdische Stadt, die sie bis zum tragischen Zweiten Weltkrieg blieb.

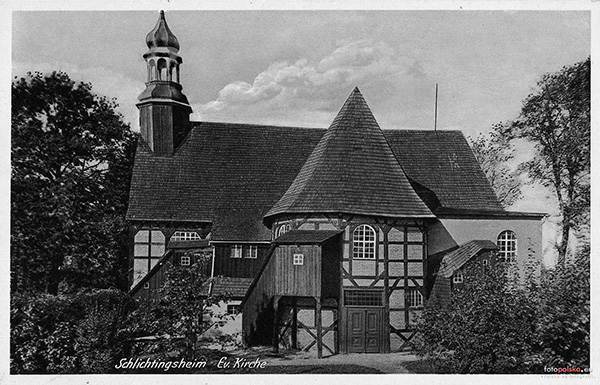

Knapp 50 Kilometer westlich von Rawitsch, ebenfalls direkt an der Grenze zu Schlesien, gründete 1644 der deutschstämmige Untertan des polnischen Königs, Johann Georg von Schlichting, eine Siedlung, die ursprünglich den Namen Schlichtinkowo erhielt, um später auf Deutsch Schlichtingsheim und auf Polnisch Szlichtyngowa bezeichnet zu werden. Die mit regelmäßigen Straßenzügen angelegte Stadt wurde von protestantischen Auswanderern aus Schlesien besiedelt. Bereits neun Jahre nach deren Gründung verlieh ihr der polnische Monarch das Niederlagsprivileg für Leinen und Leinenprodukte. So wie Rawitsch wurde die Stadt Ende des 18. Jahrhunderts nach den Teilungen Polens an Preußen angeschlossen. Anders als Rawitsch verblieb sie aber auch nach der Wiederentstehung des polnischen Staates 1918 bei Deutschland und war bis 1945 mehrheitlich von Deutschen bewohnt.

Infolge einer Massenflucht aus Schlesien entstand 1637 nur wenige Kilometer nördlich der schlesischen Grenze in direkter Nähe der bereits bestehenden Stadt Zduny ein neues urbanes Zentrum mit dem Namen Deutsch-Zduny. Etwa 2.000 verfolgte Protestanten fanden dort ihre neue Heimat. Im späten 18. Jahrhundert wurden die deutsche und die polnische Zwillingstadt zusammen mit einem dritten in der Nähe bestehenden Ort zu einer einheitlichen Stadt Zduny zusammengeschlossen.

Ein Jahr jünger als Deutsch-Zduny ist Bojanowo, dessen Name auf Deutsch und Polnisch identisch klingt. Gegründet wurde es für verfolgte Glaubensbrüder aus Schlesien von dem protestantischen polnischen Adligen Stefan Bojanowski. Innerhalb kurzer Zeit entwickelte sich die Stadt zum zweitgrößten Zentrum der Tuchmacherei in Großpolen (nach Rawitsch) und einem wichtigen Zentrum des Protestantismus in dieser Region. In der Stadt, in der es ein lutherisches Gotteshaus und ein lutherisches Gymnasium für adlige Jugendliche gab, fanden mehrmals General-Synoden der evangelischen Landeskirche statt.

Auf eine private Initiative hin geht auch die Gründung von Unruhstadt (Kargowa) zurück. Nachdem der Starost des großpolnischen Gnesen (Gniezno) den in unmittelbarer Nähe der Grenze zu Schlesien und Brandenburg gelegenen Marktflecken Karge erworben hatte, gründete er eine Stadt für evangelische Flüchtlinge aus Schlesien, die nach dem Gutsherrn benannt wurde.

Zu einer weitgehend schlesischen Stadt wurde im 17. Jahrhundert auch Lissa (Leszno). Bereits zuvor galt die private Stadt der Hochadelsfamilie Leszczyński als wichtiges Zentrum der Böhmischen Brüder, in dem Johann Amos Comenius Asyl fand. Wegen dieser starken protestantischen Prägung floh während des Dreißigjährigen Krieges die gesamte in der Heimat schikanierte protestantische Gemeinschaft aus dem ca. 20 Kilometer entfernten schlesischen Guhrau (Góra) nach Lissa.

Die polnische Geschichtsschreibung interpretiert heute die Einwanderung deutscher Protestanten aus Schlesien in die Region Posen in der Regel als positives Ereignis. Denn die tüchtigen Handwerker und Kaufleute brachten maßgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung der Randgebiete Großpolens bei und die von ihnen oder für sie gegründeten Städte wurden in einigen Fällen zu Zentren von lokalübergreifenden Bedeutung.

Text: Dawid Smolorz